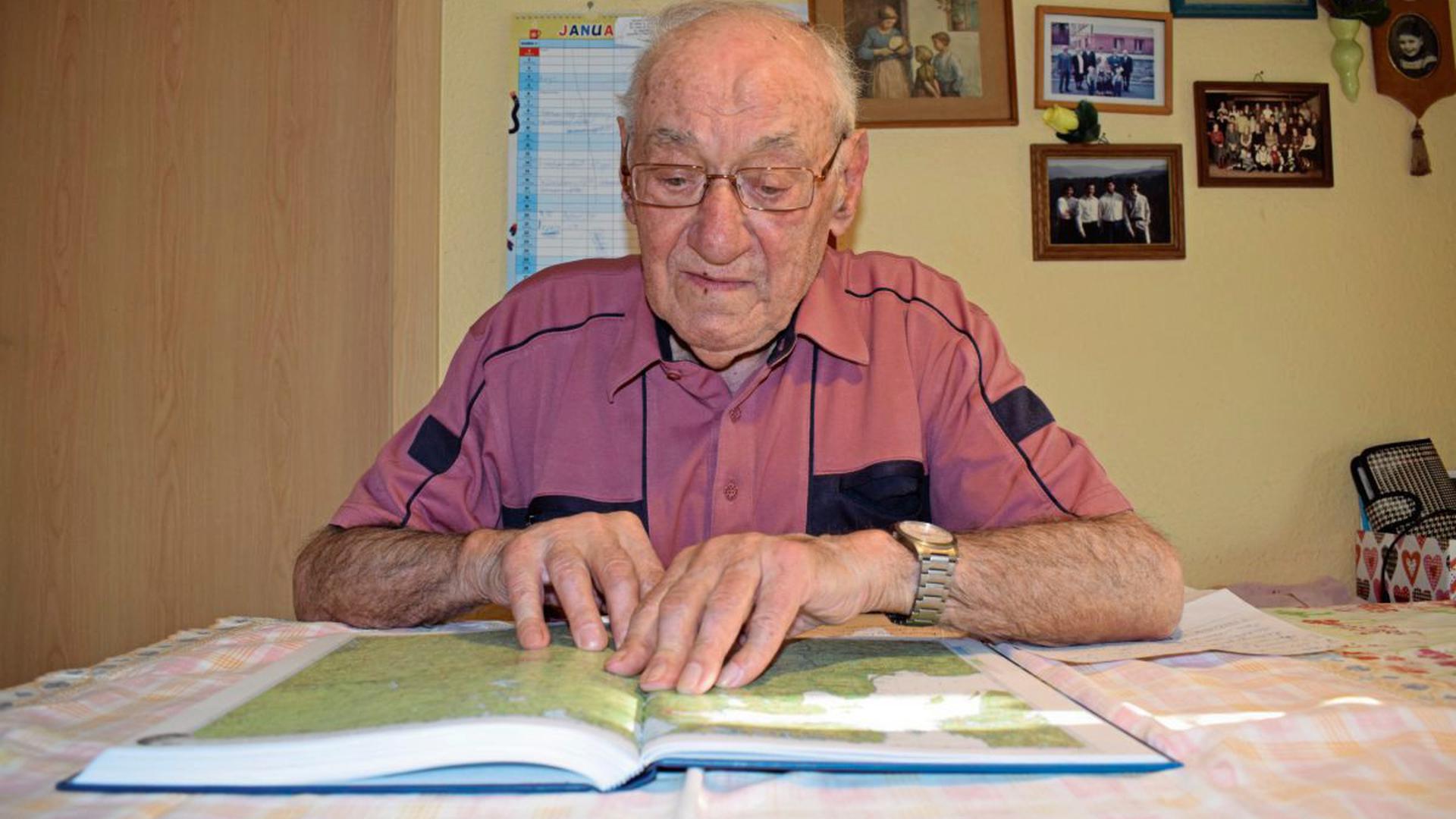

Herbert Maier macht sich Sorgen um den Frieden. „Nie wieder Krieg!“, das wünscht sich einer der ältesten Bürger von Kappelrodeck. Der 94-Jährige weiß, was Krieg heißt, denn er war selbst an Zweiten Weltkrieg beteiligt.

Mit 18 Jahren kam er 1943 zum Arbeitsdienst, dann in die Wehrmacht und schon bald in schmutzige Stellungen, eisige Kälte und ständige Lebensgefahr. Dass junge Männer ihre besten Jahre verlieren, das dürfe nie wieder passieren, mahnt er. Und er nennt den Massenmord der Deutschen an den Juden „eine Schandtat“.

„Wir haben doch gar nicht so weit gedacht, und keiner hat uns aufgeklärt!“, ist der alte Herr fassungslos, was damals alles geschehen konnte. Keiner habe sich gewehrt gegen „den Adolf“. Im Gegenteil: Auch die Kappler hätten am Straßenrand gejubelt, als Hitler 1939 durchs Achertal fuhr.

Der Weltkrieg begann mit Schnee schaufeln

Er selbst sei als 14-Jähriger auf das „Steinekritz“ geklettert, um den „Führer“ zu sehen. In der Hitlerjugend lernte er den Hitlergruß und machte Geländespiele. Ein Treffpunkt für die Schüler des Dorfes sei das gewesen – mehr nicht. Als er einmal nicht hingegangen sei, habe sein Vater fünf Mark Strafe bezahlen müssen und ihn dafür „schwer rasiert“, erinnert er sich.

Wir haben doch gar nicht so weit gedacht, und keiner hat uns aufgeklärt

Herbert Maiers Vater Franz führte eine Bäckerei und Nudelfabrikation in der Hauptstraße 32 (früher 25). Er hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft. Sein Sohn besuchte die Volksschule und lernte den Bäckerberuf. 1942 war Gesellenprüfung. „Da ist der Stellungsbefehl schon zu Hause gelegen“, weiß er noch.

Was mit Schneeschaufeln und Schießübungen beim Arbeitsdienst in Freudenstadt begann, wurde schnell ernst. Sein erster Kriegseinsatz war in dem von den Deutschen besetzten Frankreich. Der 18-jährige Kappler musste eine Fabrik für Raketenmotoren bewachen. Als der Streifschuss eines englischen Scharfschützen ihn am Unterschenkel verletzte, ging es zurück. Doch nach seiner Genesung kam es weitaus schlimmer.

Die Wehrmacht brauchte Verstärkung bei der Belagerung von Sankt Petersburg, das damals Leningrad hieß. Das Aushungern und der Beschuss der Stadt durch die Deutsche Wehrmacht von September 1941 bis Januar 1944 kostete mehr als eine Million Bewohner und rund eine halbe Million sowjetischer Soldaten das Leben.

Herbert Maier war unter Tausenden junger Soldaten, die 1943 bis Stettin in Zügen und von dort im Geleitzug mit Schiffen über die Ostsee Richtung Leningrad gebracht wurden. Mehrmals entkam er knapp dem Tod und musste nach Kriegsende in russische Gefangenschaft. Erst nach vier Jahren Zwangsarbeit kehrte er 1949 zurück ins Achertal.

Die Aussichten sind nicht gut

Lange habe er gar keine Zeit gehabt, sich mit den Geschehnissen in der Nazi-Zeit zu befassen, berichtet er. Zu Hause habe niemand etwas von seinen Erlebnissen hören wollen – auch nicht seine Frau Sonja, die er 1954 heiratete und mit der er vier Kinder bekam.

1958 übernahm er die Bäckerei von seinem Vater und führte sie bis 1989. Heute ist er Witwer und lebt allein in der Dachwohnung seines Elternhauses. Der Rentner macht sich Sorgen um die Zukunft seiner Enkel und Urenkel: „Die Aussichten sind nicht gut.“ Deshalb wolle er erzählen, wie hässlich der Krieg war.

Die systematische Vernichtung der Juden durch die Nazis hat den früheren Wehrmachtssoldaten lange Zeit kaum belastet. Er habe niemanden gekannt, der abgeholt wurde und er glaube, es habe in Kappelrodeck gar keine Juden gegeben. Viel später erst sei ihm bewusst geworden, dass die Deutschen so viele Kinder ihren Eltern entrissen und massenhaft Menschen getötet haben.

Oberleutnant rettet Maier das Leben

Er wünschte, die Nachbarländer hätten den Holocaust aufgehalten: „Was den Menschen angetan worden ist, war eine Schandtat. Wir Deutschen haben ganz Europa aufgewühlt.“ Auch durch ihn seien Menschen umgekommen. Genau das sei Krieg: Soldaten seien keine Helden, sondern Befehlsempfänger.

Sie müssten gehorchen, um nicht selbst erschossen zu werden. Sie müssten sich vorsichtig verhalten und dürften den Mund nicht aufmachen. Das gelte für jeden Krieg.

Herbert Maier wird manchmal zurückgeworfen in seine Jugend, die er als Gefreiter der Wehrmacht in Russland, Lettland und Estland verbrachte. Sein Leben verdankt er einem Oberleutnant aus Heidelberg. Der habe erkannt, dass seine Männer rechtzeitig vom Eis des Ladoga-Sees bei Sankt Petersburg runter müssen und sich dem Befehl des Wehrmachtskommandos bewusst widersetzt.

Wenig später habe die Rote Armee den zugefrorenen See beschossen und ganze Kompanien seien untergegangen und erfroren. Bei Frauenburg in Lettland, dem heutigen Saldus, musste Maier danach eine Frontlinie halten. Wochenlang sei man nicht aus der Stellung rausgekommen.

Ein Freund aus Colmar sei von Scharfschützen getötet worden. Einem anderen Deutschen sei beim Pinkeln in die Hoden geschossen worden. Geschlafen habe man in selbst gegrabenen Fuchslöchern mit einem Tannenzweig als Unterlage. „Wir haben auf unsere Spaten geschissen und alles rausgeworfen und die Russen haben es genauso gemacht. Das Ergebnis war, dass wir nicht raus konnten und die auch nicht, weil da so viel Dreck lag. Diese Scheiß-Stellung war wie eine Strafe, es war meine schlimmste Erfahrung.“

Wir haben erst später erfahren, dass sie vergast worden sind

Nach der Kapitulation musste der Achertäler die Waffen seiner Batterie einem russischen Soldaten übergeben. Der nahm sich eine Pistole und schoss dicht neben seinem Fuß auf den Boden. „Es ist nichts passiert, aber ich habe Angst gehabt.“ Zusammen mit rund zehntausend deutschen Soldaten kam er in das vormalige Konzentrationslager Riga-Kaiserwald.

Die Rote Armee hatte es im Oktober 1944 befreit. „Wir haben von den Einheimischen gehört, dass vor uns Juden aus der ganzen Gegend dort waren und dass man ihnen die Haare abrasiert hat. Es hieß, sie hätten Schmuck und Gold in ihren Haaren versteckt. Dass sie vergast worden sind, haben wir erst später erfahren.“

Gruben für die Notdurft mussten die deutschen Kriegsgefangenen graben: „Wenn einer reingefallen ist, ist er nicht mehr rausgekommen.“ Etwa 300 Mann, darunter der Bäckergeselle aus Kappelrodeck, setzten die Russen dann zur Zwangsarbeit in einem Ölschiefer-Bergwerk in Kohtla-Järve in Estland ein. „Am Anfang hat nur jeder 50. Mann eine Lampe bekommen. Im Spätjahr hat das Wasser von der Ostsee rein gedrückt und es stand Wasser in den Stollen. Pro Schicht mussten wir zu zweit vier Wagenladungen Ölschiefer fördern.“

Drei Jahre ohne Unterhose

Vier Jahre ging das so, sieben Tage pro Woche. Ältere Kameraden brachte die schwere Arbeit an ihre Grenzen. Mehr als einmal hätten sie aus Verzweiflung geweint, fünf hätten sich das Leben genommen, berichtet Herbert Maier. Er selbst lernte tagelange Karzer-Haft in einem dunklen nassen Raum kennen und den Hunger.

An Körperhygiene war nicht zu denken: „Unsere Hosen haben wir immer getragen, Tag und Nacht. Drei Jahre lang hatte ich keine Unterhose. Die einzige, die ich gehabt hatte, war auseinander gefallen. Als wir 1948 zum ersten Mal ein paar Rubel bekommen haben, habe ich mir drei Unterhosen gekauft. Waschen konnten wir sie nicht. Das Wasser in den Stollen war ölig.“

Als 1949 die Zwangsarbeit zu Ende ging, schickten die Russen ihre Gefangenen in Güterwaggons gen Westen. Maier half dabei, mit einem Löffel ein Loch in den dicken Holzboden zu schälen, damit die Männer ihre Notdurft entsorgen konnten. Wie er sich von seinen Kameraden verabschiedet hat, weiß er nicht mehr: „Wir sind einfach auseinander gegangen.“

Wiedersehen am Acherner Bahnhof

24 Jahre alt war er bei seiner Heimkehr. Sechs Jahre seines jungen Lebens hatte ihn der Größenwahn Hitlers gekostet. In der ganzen Zeit hatte Herbert Maier nur einmal eine Karte aus der Heimat bekommen. Doch am dunklen Acherner Bahnhof wartete nachts sein Vater auf ihn: „Ich bin auf ihn zugegangen und es ist mir so vorgekommen, als ob er mich nicht kennt. Dann ist er mir um den Hals gefallen.“

Millionen anderen Menschen war dieses glückliche Ende versagt geblieben.