Der erste Versuch scheiterte noch. Eine nur mit Erdwällen angelegte Festung war zu leichte Beute für die feindlichen Nachbarstaaten. Erst als fünf Jahre später feste Mauern die neue Stadt sicherten, war der Bauherr zufrieden.

Und benannte das alte Udenheim in Philippsburg um. Vor 400 Jahren erhielt die heutige Stadt ihren Namen durch Christoph Philipp von Sötern. Der Apostel Philippus und wahrscheinlich das große Ego des Bischofs von Sötern gaben die Vorlage für die Umbenennung am 1. Mai 1623.

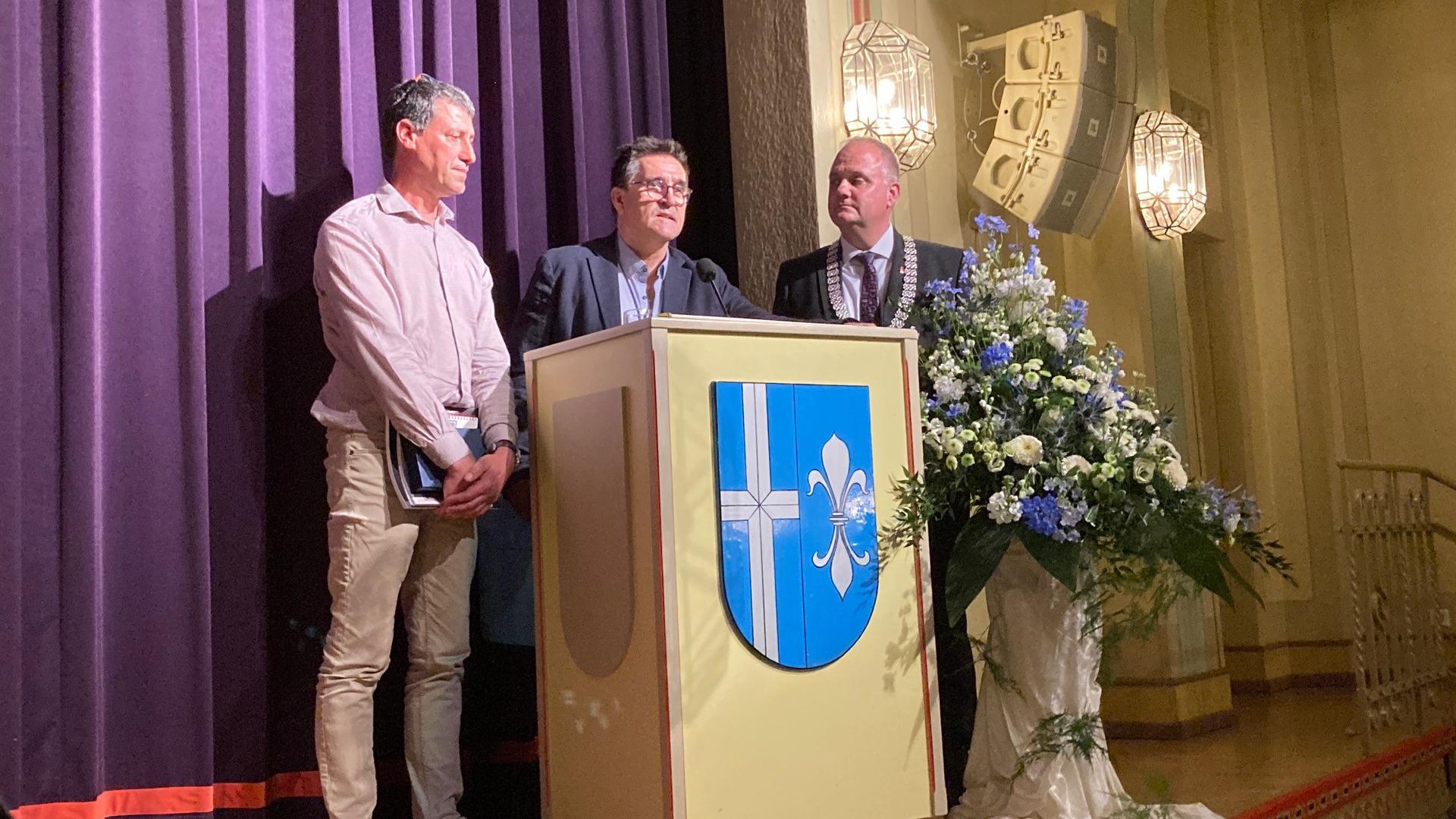

Mit einem Festabend in der voll besetzen Jugendstil-Festhalle erinnerte die Stadt Philippsburg an das historische Ereignis. Musik, Spiel, Reden und der einstündige Geschichtsvortrag sorgten für eine umfassende Würdigung des einschneidenden Ereignisses.

Bogen von der Geschiche zur Gegenwart

„Das Philippsburg der neueren Zeit wurde bekannt als Standort des Kernkraftwerks oder für das Unternehmen Goodyear. Beide produzieren nicht mehr, doch die Stadt hat, wie in der Geschichte, immer ihre Herausforderungen gemeistert und den Neuanfang gewagt.“ Das sagte der Landrat des Kreises Karlsruhe, Christoph Schnaudigel (CDU)l in seiner Rede.

Der Bogen von der Geschichte in die Gegenwart durchzog auch andere Ansprachen. Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus (parteilos) erinnerte an die enge Anbindung des damaligen Herrschers, Fürstbischof Sötern zu Frankreich.

Sogar Besatzungsrechte in der Festung wurden dem Nachbarland zugestanden und später gehörte sie ganz dem anderen Staat. Heute besteht eine enge Partnerschaft zur Il de Ré und das seit schon 49 Jahren. „Damit sind Verständigung und Frieden von der Basis her aufgebaut“, so der Bürgermeister.

Francois Morin und Cedric Valadon sprachen spontane Grußworte für die sechsköpfige Delegation der französischen Freunde. Ebenfalls ans Rednerpult trat der katholische Pfarrer für die Seelsorgeeinheit, Marcel Brdlik.

Vielleicht heißt Philippsburg aber auch so, weil Philipp von Spanien das Geld für die Festung zur Verfügung stellte? Diese These klang in der eindrucksvollen Szene an, die drei historische Figuren vorstellte.

Beim Bau von Philippsburg Geld in den Sumpf gesetzt

Welche Motive der Landesherr von Söterns zum Umbau seiner Hauptstadt antrieben und Geld in den Sumpf zu setzen, das zeigte Darsteller Thomas Wißmeier im roten Mantel. Und überraschte immer wieder seinen Kanzler, der von Phlippsburgs evangelischem Pfarrer Andreas Riehm-Strammer verkörpert wurde.

Für die historische Einordnung der Gespräche sorgte der berühmte Obrist Caspar Bamberger, gespielt von Manfred Hofmeyer, Er war einmal Bundeswehr-Kommandant in Philippsburg, wo der Brigadegeneral a.D. wieder wohnt. Die gespielten Szenen stammen aus dem Stück „Die schwarze Lilie“ von Uli Pfitzenmeier.

Für der musikalischen Gestaltung des Abends sorgte das junge Kammerorchester der Musik- und Kunstschule. Mit passenden dramtischen Klängen einer sinfonischen Erzählung. Schulleiter und Dirigent Matthias Hutter hat das Werk „Die Belagerung der Festung Philippsburg“ selbst komponiert. Mit einem Chanson und drei Schlagern brachten die Sängerinnen des Liederkranz Philippsburg den Saal zum Mitklatschen. 15 Frauen, unter Leitung von Rolf Kern, führen unverdrossen die Vereinstradition fort.

Christoph Philipp von Sötern: Hochintelligent und provozierend

Für den „Husarenritt durch die Historie“, so Bürgermeister Martus, sorgte in einem fast einstündigen Vortrag Hans Ammerich. Der frühere Leiter des Bistumsarchivs Speyer und Honorarprofessor verband die wichtigsten Stationen der Philippsburger Stadtgeschichte mit dem Lebenslauf des namensgebenden Philipp von Sötern.

Er kennzeichnete den Juristen und Geistlichen als hochintelligent, aber auch cholerisch und provozierend. Er gilt als eine im Grunde tragische Gestalt durch seine Versuche, Gegenreformation und politischen Einfluss in Kriegszeiten zu verbinden.

Der Ausbau zur Festung machte Philippsburg bekannt, berühmt, aber auch immer wieder angreifbar und nahm ihm die Stellung als Residenz für das Hochstift Speyer. Die Bewohner litten unter vielen Kriegen und Bruchsal wurde neue Hauptstadt des Kirchenstaats. Erst Napoleon befahl, alle Festungsbauten abzureißen.

Philippsburg verlor an Bedeutung, aber rappelte sich durch die Tatkraft seiner Bewohner immer wieder auf. „Geschichte beinhaltet keine Rezepte zur Bewältigung von Gegenwart und Zukunft. Aber sie ist hilfreich, weil sie Erklärungen von Entwicklungen liefert“, sagte Hans Ammerich zum Abschluss.